Flux RSS

Développement

1816 documents trouvés, affichage des résultats 181 à 190.

| < Les 10 documents précédents | Les 10 documents suivants > |

(14/04/2011 15:48:28)

De 10 à 50% des applications obsolètes dans les entreprises, selon Capgemini

Les entreprises ont du ménage à faire dans leurs applications. Une enquête réalisée par Capgemini avec HP, auprès d'une centaine de DSI et responsables IT de haut niveau, fait apparaître que 60% d'entre eux estiment gérer davantage d'applications que nécessaire au bon fonctionnement de leur entreprise. Or, toutes consomment des ressources qui pourraient être utilisées différemment pour le développement de l'entreprise et consacrées en particulier à l'innovation, pointe la SSII. En fait, les responsables IT consultés ne sont guère que 4% à juger que tous les systèmes informatiques qui ont été mis en place leur sont indispensables. Globalement, ils sont jusqu'à 85% à penser que leur portefeuille applicatif doit être rationalisé. Pour autant, le retrait des applications obsolètes ne semble pas figurer dans la liste de leurs priorités, même si près d'un tiers d'entre eux pense que 1 à 10% de leurs applications devraient être arrêtées (« décommissionnées ») et qu'une moitié évalue plutôt cette proportion entre 11% et 50%.

Les entreprises interrogées sont de différentes tailles, à partir de 1 000 jusqu'à 100 000 employés. 37% d'entre elles sont américaines et 63% européennes (situées en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne et Benelux). Comme on pouvait s'y attendre, Capgemini souligne dans son rapport que la perception du nombre adéquat d'applications par rapport à l'activité varie de façon significative suivant la taille de l'entreprise. Ainsi les trois-quart des celles comptant moins de 1 000 employés disent exploiter exactement le nombre d'applications qu'il leur faut. Dans ce segment, elles sont même 23 % de plus à juger qu'elles n'en ont pas suffisamment pour soutenir leur activité. Cette différence de ressenti s'explique aisément par la taille du portefeuille : dans 84% des cas, les structures de moindre taille gèrent moins de cinquante applications, alors que les plus grandes en ont jusqu'à 10 000.

Peu de synergie entre développement et maintenance

Comme on l'imagine assez bien, l'état de lieux recueilli par Capgemini montre que la situation est loin d'être simple. 56% des entreprises sondées estiment notamment que plus de la moitié de leurs applications sont personnalisées, ce qui en complexifie la gestion. Quant au constat porté sur la synergie existant entre les équipes de développement et de maintenance, il pourrait être plus optimiste. Seulement 13% des responsables IT considèrent que ces équipes travaillent de concert, tandis que 48% pensent plutôt que celles qui bâtissent les applications et celles qui les maintiennent ne sont en phase que 50% du temps, voire moins souvent. « Nous avons typiquement des problèmes d'alignement avec les applications qui sont importées lors des acquisitions et des fusions, explique par exemple le directeur des services web d'un éditeur américain. Il arrive que les équipes de développement n'aient pas la pleine maîtrise de ses systèmes. Par conséquent, à chaque fois qu'il y a des problèmes avec la livraison des applications ou avec leurs performances, les équipes de maintenance et de développement s'accusent l'une l'autre. »

Illustration : "Quelle est, selon vous, la proportion des applications exploitées dans votre entreprise qui pourraient être arrêtées ?". Le rapport "Applications Landscape" de Capgemini et HP montre que de nombreuses applications pourraient être mises sur la touche. [[page]]La complexité vient aussi du fait que les applications les plus anciennes deviennent obsolètes et difficiles à maintenir et à intégrer avec les nouvelles infrastructures IT. Les entreprises continuent à supporter des applications qui ne leur apportent plus vraiment la valeur attendue et ne prennent pas en compte les processus métier couramment exploités. Par ailleurs, si la majorité d'entre elles ont bien une politique d'archivage des données, en réalité, la plupart conservent les données au-delà de la date fixée par crainte de déroger aux exigences de conservation légales ou pratiquées dans leur secteur d'activité. Dans son rapport, Capgemini cite notamment Pascal Bataille, architecte d'entreprise chez Alcatel-Lucent, en France : « Lorsqu'Alcatel a fusionné avec Lucent, nous avons hérité d'un paysage IT dans lequel la plupart des applications étaient dupliquées ou existaient à plusieurs endroits, conséquences d'acquisitions successives. Nous avons d'abord dû les connecter et les maintenir pour supporter tous nos utilisateurs et toutes les spécificités métiers. Cela a pris du temps de se mettre en ligne avec la politique généralement appliquée dans ces situations, consistant à évaluer les applications, à la fois techniquement et par rapport à la stratégie du nouveau groupe, afin de déterminer quelles seraient celles qui seraient abandonnées. »

L'effort de rationalisation peut se solder par un échec

Capgemini liste les freins à l'évolution de ce patrimoine. Ce sont en fait toujours les mêmes : coût du retrait des applications périmées, absence de retour sur investissement immédiat, résistance culturelle au changement, mais aussi, différences régionales et la difficulté à trouver des développeurs capables de récupérer les données gérées dans les applications supprimées. Enfin, pour certains responsables IT, la suppression des applications obsolète n'est pas considérée comme une priorité. Ils préfèrent donc concentrer leurs efforts sur d'autres domaines.

Dans son rapport, la SSII liste quelques rationalisations réussies, mais mentionne également deux échecs dont l'un dans un groupe de 5 000 personnes qui a décidé en 2003 de remplacer son système principal par une application plus actuelle. Sept ans plus tard, le système est toujours là. L'envergure de l'application et le volume de données stockés, combiné avec l'absence d'une stratégie claire concernant l'archivage et le retrait d'applications, a conduit à l'abandon du projet. « En l'absence de véritable stratégie sur la façon d'arrêter les différents éléments et migrer les données vers le nouveau système, cela n'a tout simplement pas été réalisé », explique le directeur des systèmes de production de la société en question.

(...)(13/04/2011 15:19:39)Cloud Foundry, la solution PaaS de VMware

VMware a annoncé une offre de PaaS appelée Cloud Foundry. Cette dernière se veut ouverte. Les développeurs peuvent ainsi l'utiliser en combinaison avec n'importe quel environnement de cloud public ou privé, même ceux qui n'utilisent pas la technologie VMware. Ils peuvent également choisir parmi une variété d'infrastructures applicatives. Jusqu'à présent, les fournisseurs de PaaS ont eu tendance à lier les utilisateurs à leur plate-forme, ainsi qu'à un service de cloud spécifique. « Mais cela évolue, car les gens veulent la portabilité des applications », a déclaré George Hamilton, analyste au Yankee Group et d'ajouter « les entreprises veulent de la flexibilité pour développer des applications et être capable de les porter dans des environnements différents. »

Comme la solution Cloud Foundry est Open Source, elle pourrait simplifier la portabilité des applications depuis un environnement interne vers un cloud public, par exemple, ou entre les différents clouds public. « Vous pouvez maintenant évaluer un prestataire de cloud non plus uniquement sur leur infrastructure, mais sur la qualité de service » précise l'analyste.

Un modèle Open Source

L'éditeur propose plusieurs manières d'accéder à Cloud Foundry. Le VMware Operated Developer Service est disponible actuellement en version bêta. Il est destiné aux développeurs désirant tester les services ainsi que l'intégration d'opérationnelle. L'éditeur prévoit également de sortir, ce trimestre, Cloud Foundry Micro-Cloud, une instance téléchargeable de Cloud Foundry contenue dans une machine virtuelle. Les développeurs peuvent ainsi utiliser Micro Cloud sur leurs postes de travail pour développer et tester leurs applications. Enfin, une version commerciale de Cloud Foundry pour les entreprises devrait voir aussi le jour. Elle offrira des fonctionnalités PaaS au sein des clouds privés.

VMware a déjà publié le code de Cloud Foundry, un projet Open Source distribué sous la licence Apache 2. Cela signifie que les développeurs peuvent modifier le logiciel pour leurs propres besoins. En plus du support de Spring for Java, Ruby on Rails et Sinatra pour Ruby, Cloud Foundry prend également en charge d'autres cadres de JVM, y compris Grails. VMware a déclaré qu'il envisage d'intégrer d'autres frameworks de programmation. Pour les bases de données, Cloud Foundry s'appuie initialement sur MongoDB, MySQL et Redis. La solution sera prochainement compatible avec les services vFabric de VMware.

En quête de crédibilité

« L'ouverture de Cloud Foundry peut être intéressante pour certains utilisateurs, mais elle ne s'installe pas comme un gros concurrent face à d'autres fournisseurs PaaS, tels que Microsoft » a déclaré George Hamilton. Il rappelle que la plate-forme Azure prend en charge l'environnement de programmation. NET. « Les services PaaS comme Azure demande un peu plus aux développeurs, mais ce qu'ils perdent en souplesse, ils le gagnent dans l'administration du système » confie l'analyste. Certains développeurs peuvent faire ce choix.

Si les développeurs de Spring (de Spring Source détenu par VMware) devraient adopter sans problème Cloud Foundry, VMware veut relever le défi de construire une relation avec d'autres programmeurs. Michael Cote, analyste chez RedMonk indique « quand il s'agit de Ruby, JavaScript et d'autres plates-formes, VMware doit être un interlocuteur crédible » et d'ajouter « cela passe par se mettre au niveau de la communauté des développeurs ». Par exemple, Amazon Web Services, qui est relativement ouverte, et Google ont de bonnes relations avec les programmeurs. Mais Microsoft a dû travailler très dur pour convaincre qu'il n'était pas « l'empire du mal » et qu'il ne cherchait pas à verrouiller les développeurs dans Azure » analyse le consultant.

Parce que VMware n'a pas exposé les détails sur les prix de sa solution, Michael Cote est un peu sceptique de savoir si Cloud Foundry sera véritablement ouvert. Les fournisseurs de PaaS ont généralement l'habitude de verrouiller les utilisateurs sur certains composants permettant ainsi au prestataire de gagner de l'argent à chaque installation. Il semble que VMware souhaite construire un environnement très large avec l'espoir de tirer des bénéfices sur certaines utilisations. Le consultant conclut en espérant « que l'éditeur le fera de manière intelligente et qu'il n'essayera pas de monétiser sa solution à chaque instance Cloud Foundry ». (...)

OpenStack, la start-up Piston Cloud Computing relance le projet

Pendant deux ans, de juin 2008 à mai 2010, Joshua McKenty (en photo) a conduit pour la NASA le développement de Nebula, une plateforme de cloud IaaS devenue l'an dernier un projet Open Source « auquel contribuent maintenant des dizaines d'organisations et des centaines de personnes », rappelle l'intéressé sur son profil LinkedIn. Il a fondé en janvier dernier la société Piston Cloud Computing dont l'équipe est composée des principaux architectes du projet OpenStack.

Installée à San Francisco, la start-up développe des logiciels et services au-dessus d'OpenStack pour des clients qui recherchent des applications capables de gérer d'énormes volumes de données (« big data ») dans des environnements hautement régulés. Joshua McKenty, PDG de Piston, précise qu'il avait rejoint l'Ames Research Center de la NASA (centre de recherche situé dans la Silicon Valley) pour bâtir des capacités de plateforme « as a service » afin d'aider à consolider les nombreux sites web de l'agence spatiale américain sur un seul type d'infrastructure. Mais après avoir planifié le projet sur deux mois, Joshua McKenty arriva à la conclusion qu'il lui fallait une infrastructure sous-jacente plus « élastique » pour que cela fonctionne. C'est alors qu'il a proposé ce qui devint Nebula, une IaaS procurant des capacités d'infrastructure de cloud comparables à celles d'Amazon EC2.

Par la suite, un partenariat s'est conclu entre la NASA et Rackspace, ce qui a débouché sur la sortie du logiciel cloud OpenStack. Ce dernier a recueilli le soutien de fournisseurs tels que Cisco, Citrix et Dell, mais selon Joshua McKenty, Nebula n'est pas soutenu autant qu'il l'aurait souhaité au sein même de la NASA. « J'ai reçu une distinction honorifique et, la même semaine, on m'a demandé de ne plus revenir », explique-t-il. Selon lui, ce genre de transition est typique de ce qui peut se faire dans l'administration.

Une version bêta hybride matériel/logiciel

Dans le cadre de la start-up Piston, Joshua McKenty et trois collègues prévoient de livrer au quatrième trimestre 2011 une version bêta d'un service hybride matériel/logiciel. La technologie développée inclura un logiciel pour doper les capacités d'OpenStack, une partie matérielle qui se trouvera dans le datacenter du client et une autre partie matérielle gérée à distance pour le client par Piston.

Les premiers secteurs d'activités ciblés sont les services financiers et l'assurance. La génétique et les sciences de la vie pourront ensuite constituer d'autres domaines d'application possibles. Piston a noué des partenariats avec des fournisseurs d'applications pour transformer leurs logiciels en services hébergés, mais il pourrait tout aussi bien vendre directement aux entreprises.

Piston a levé des fonds et en cherche d'autres, indique Joshua McKenty en ajoutant que la société a déjà bâti des prototypes et signé avec quelques clients pilotes. Il aimerait compléter son équipe avec des experts de Linux et de la virtualisation. Le site web de la société indique rechercher des ingénieurs ayant une expérience intensive de Linux et de solides connaissances de la virtualisation avec les hyperviseurs Xen ou KVM.

Illustration : Joshua McKenty, fondateur et PDG de la start-up Piston Inc (crédit : D.R.)

(...)

Imagine Cup 2011 : Un projet pour malvoyant sélectionné aux Etats-Unis

Ce sont des étudiants d'Arizona State University qui ont remporté, dans la catégorie Software Design, l'édition américaine du concours Imagine Cup organisé par Microsoft. Leur projet vise à aider les étudiants quasi-aveugles ou souffrant de graves déficiences visuelles à prendre des notes, grâce à une tablette spéciale et un dispositif vidéo.

Le projet, baptisé Note-Taker, trouve sa genèse dans l'expérience de David Hayden, aveugle au sens de la loi et membre de l'équipe: il s'est rendu compte qu'il lui était "impossible de prendre des notes assez vite en cours de maths, où le professeur utilise beaucoup le tableau noir".

Une tablette PC à la base de la solution

Note-Taker utilise une tablette PC à écran tactile et une caméra intégrée. L'interface partage l'écran en une zone vidéo où apparaissent les images filmées par la caméra, par exemple le tableau, et une zone où écrire ou taper des notes. "La technologie permet à chacun d'adapter le monde à ses besoins particuliers", a déclaré Hayden. "Notre travail illustre ce principe en équipant les étudiants déficients visuels de dispositifs d'assistance portables qui leur permettent de prendre eux-mêmes des notes ce qui, on le sait, favorise la mémorisation."

L'équipe Bloom, de la Tribeca Flashpoint Media Arts Academy, a dominé la catégorie Game Design for Windows and Xbox avec un projet qui enseigne aux enfants de façon ludique les diverses alternatives énergétiques.

L'équipe française sélectionnée en mai

L'équipe Note-Taker représentera les Etats-Unis à la finale de l'Imagine Cup 2011, qui se tiendra à New York du 8 au 13 juillet, où elle affrontera des équipes venues de plus de 70 pays. La sélection de l'équipe française d'Imagine Cup 2011 aura lieu le 5 mai prochain à 18 heures chez Microsoft à Issy-les-Moulineaux. Rappelons pour conclure que l'Imagine Cup est un concours technologique destiné aux étudiants du monde. Il mobilise tous les ans près de 325 000 étudiants de tous les pays et les met au défi d'inventer un monde meilleur grâce à l'innovation technique et l'élaboration d'idées nouvelles.

Pourquoi Google a besoin d'un Android moins ouvert

L'OS Android de Google est une force mobile avec laquelle il faut désormais compter. Les smartphones sous Android ont rapidement atteint le sommet, et les tablettes sous Android deviennent un concurrent sérieux à l'iPad d'Apple. La nature «ouverte» d'Android a contribué à son succès, mais le manque de contrôle sur l'écosystème de l'OS de Google a favorisé l'installation d'un environnement déroutant pour les développeurs d'applications et pourrait, à terme, nuire à la plate-forme.

Une enquête réalisée par Appcelerator en janvier auprès des développeurs d'applications a montré que 88 % d'entre eux estimaient qu'Android était la plate-forme mobile la plus ouverte, et 76 % pensaient qu'elle était «la mieux placée pour être intégrée à l'avenir dans un nombre important de périphériques connectés. » Près des deux tiers des personnes interrogées considèrent qu'Android est, parmi les plateformes mobiles, celle qui offre les meilleures perspectives à long terme.

Android, combien de versions ?

Cependant, une question se pose de plus en plus : « de quel Android parle-t-on? » La popularité de l'OS mobile de Google ouvre sur un marché potentiellement lucratif pour les développeurs d'applications. Mais, pour eux, le problème est de savoir pour quel Android ils développement : un smartphone sous Android ou une tablette Android ? Pour quelle version ? Est-ce que l'application sera optimisée pour fonctionner avec différents matériels exécutant un certain Android ? Quelle plate-forme distribuera l'application ? Al Hilwa, analyste chez IDC, reconnaît que la fragmentation de la plate-forme devient un problème.

La variété des appareils et les options logicielles disponibles ajoutent à la complexité pour concevoir et tester des applications. Il devient donc plus difficile de produire une application unique qui fonctionne dans tout l'écosystème Android. Mais selon l'analyste, la vraie préoccupation est ailleurs : plutôt que de faire l'effort d'optimiser une application pour tirer parti des différents scénarios matériels, les développeurs vont répondre au plus petit dénominateur commun, ce qui finira par dégrader l'expérience globale et nuira à Android en réduisant son potentiel. Selon Al Hilwa « ce n'est pas irrémédiable, mais c'est comme demander à un pétrolier de modifier sa route, il faut une intervention ferme et durable de la part de Google pour redresser la situation. »

Une fragmentation sur plusieurs niveaux

Scott Schwarzhoff, vice-président du marketing chez Appcelerator, souligne qu'il existe plusieurs niveaux de fragmentation pour les développeurs d'applications en général. Un développeur doit faire face à la fragmentation au niveau de l'OS - Android vs iOS vs Windows Phone 7, plus la fragmentation des différentes versions d'Android en fonction de la plate-forme matérielle et du fabricant ; au niveau des compétences lors de la programmation - Java vs Objective-C vs .Net; au niveau du périphérique - smartphone vs tablette ; et au niveau de la distribution - App Store vs Android Market vs MarketPlace sans parler des plates-formes alternatives de vente d'applications Android (Amazon par exempe). « Dans ce contexte, le risque pour le développement mobile est extrêmement élevé, si un développeur ne s'arrange pas pour mieux organiser et optimiser ses équipes et pour construire une architecture mobile intégrée capable d'évoluer pour répondre aux problèmes de fragmentation évoqués, » explique-t-il.

Google a déjà plus ou moins admis que le terme «ouvert» est plus un buzz marketing qu'une culture pour Android. Il est «ouvert» par rapport à iOS d'Apple, mais ne s'ouvre pas dans le vrai sens d'un projet open source, ouvert aux ajouts de développeurs tous azimuts. Google continue d'ailleurs de contrôler le code source, comme il décide de la sortie et de la distribution des nouvelles versions. Cependant, Google doit travailler plus étroitement avec les fournisseurs de terminaux tournant sous Android et établir des contraintes matérielles minimales pour les appareils. Il doit inciter aussi à une plus grande cohérence dans la livraison des mises à jour de l'OS, de sorte que les développeurs d'applications Android n'aient pas à subir cette multiplicité d'options possibles, très déroutantes pour eux.

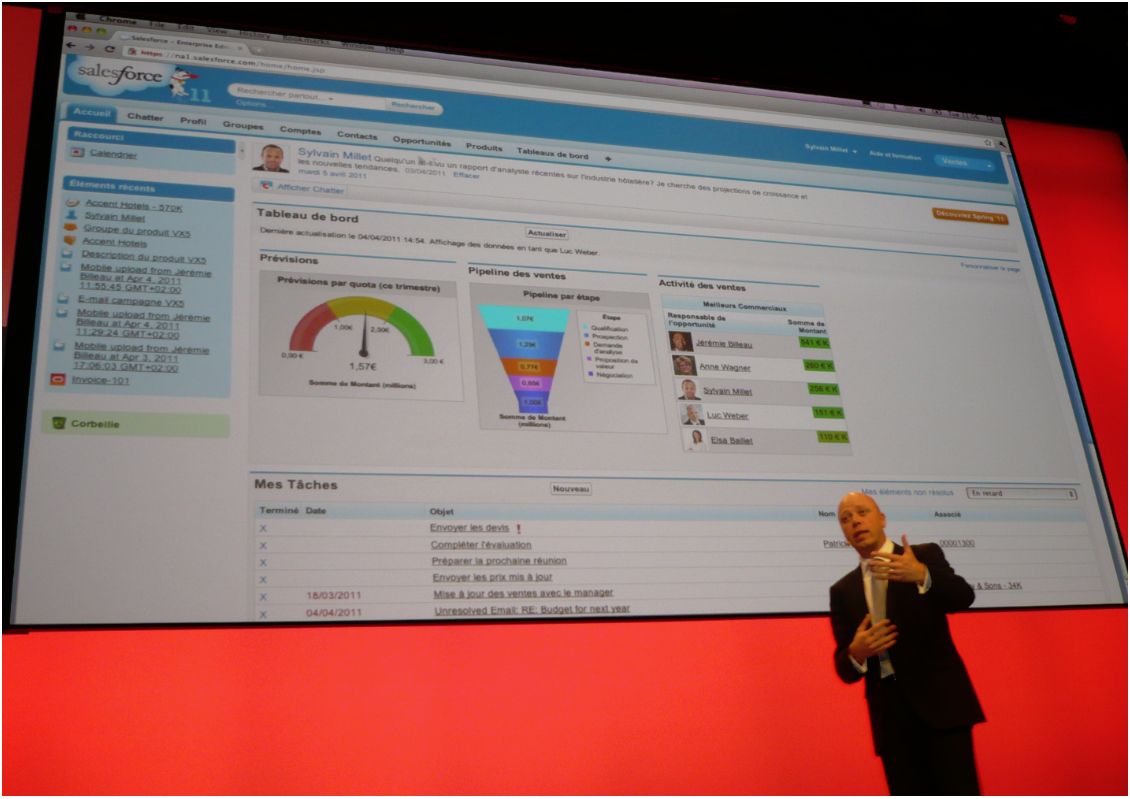

Sur Cloudforce Paris, Marc Benioff met en garde contre « les faux clouds »

Marc Benioff, le bouillant fondateur de Salesforce.com, était à Paris ce mardi 5 avril sur Cloudforce 2011 (au Cnit de La Défense) où 1 500 personnes s'étaient inscrites. Peu avare de formules comme à son habitude, lui qui est depuis des mois passé au « cloud 2 », mobile et social, il rappelle que sa mission est rien moins que de « mener, fédérer et promouvoir le cloud » et changer les choses dans l'industrie IT. Précurseur, s'il en est, de ces technologies, il s'est plu à rappeler qu'il y a dix ans, il n'avait guère attiré sur ce thème qu'une poignée de personnes lorsqu'il avait présenté en France son application de gestion de la relation client (CRM) en ligne. On ne parlait alors ni de cloud, ni de SaaS, bien sûr, et pourtant il s'agissait bien de cela, déjà. Aujourd'hui, sa société compte 92 300 clients « payants », insiste-t-il, et vise les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur son exercice en cours (qui s'achèvera fin janvier 2012) contre 1,66 Md$ l'an dernier. (*) A l'occasion de la conférence de Davos, Marc Benioff dit avoir demandé à Craig Mundie, responsable de la recherche et de la stratégie de Microsoft, combien de serveurs les clients de Salesforce.com auraient dû installer s'ils n'avaient pas opté pour le SaaS. Un million de serveurs, aurait-il répondu, alors que Marc Benioff dit n'en utiliser 2 000 dans ses datacenters. Ce qui le conduit à affirmer que ses solutions sont 95% plus efficace que le logiciel traditionnel si l'on se penche sur la quantité de CO2 dégagée par transaction. Du côté de la consommation énergétique, Salesforce.com se dit 64% moins gourmand qu'un cloud privé.

A l'heure d'un Facebook qui réunit 500 millions d'utilisateurs et d'un Twitter qui en draine 300 000 par jour, Marc Benioff affirme n'avoir « jamais vu un tel niveau d'innovation et d'enthousiasme dans notre industrie ». Sur son propre réseau social, Chatter, Salesforce.com compte maintenant 80 000 clients actifs qui affirment recevoir ainsi moins d'emails (-32%) et se réunir moins souvent (près d'un tiers de réunions en moins). La mobilité est conjuguée à tous les niveaux et les démonstrations de ce matin se sont déroulées sur diverses tablettes et smartphones, de l'iPad 2 au Venue Pro sous Windows Phone 7 de Dell, en passant par les Blackberry et terminaux sous Android. Adoubé par Marc Benioff, Loïc Le Meur, fondateur de Seesmic (agrégation de réseaux sociaux), expliquera plus tard comment il a intégré Chatter sur Windows Phone 7 en quatre semaines, sans même se rapprocher des équipes de Salesforce.com, les API Rest de Salesforce étant très proches de celles de Twitter et de Facebook.

Marc Benioff et Loïc Le Meur (cliquer ici pour agrandir l'image)

Pour développer dans le cloud, de Java à Ruby

Sur le mode humoristique, Marc Benioff a invité l'assistance à se méfier des faux clouds qui ne sont pas multitenants et qui n'apportent aucune efficacité, aucune liberté, aucune économie et ne respectent pas l'environnement(*). « Actuellement, tout le monde dit « nous sommes le cloud » alors qu'ils se contentent de présenter un rack. La virtualisation, ce n'est pas non plus le cloud. » C'est une antienne qu'il reprend souvent. Du côté des outils de développement dans le cloud, Salesforce.com met désormais en avant, outre Appforce pour ses applications internes et Siteforce pour les sites web, l'environnement VMforce pour concevoir des applications Java d'entreprise à proposer comme un service, et Heroku pour les applications Ruby. « L'approche est de vous donner accès à n'importe quel langage pour développer rapidement », en écrivant le code, testant, configurant, déployant dans le cloud. Il prévoit d'offrir davantage de langages à l'avenir. Son argument est de pouvoir créer des applications cinq fois plus vite pour un coût divisé par deux. Un argument qui, bien sûr, ne vaut pas pour tous les types d'application, lui fera-t-on justement remarquer un peu plus tard lors d'une session de questions-réponses.

Illustration d'ouverture : Marc Benioff, PDG de Salesforce.com, ce matin sur Cloudforce 2011 (au Cnit de la Défense) - Crédit : M.G.

Dans cette démonstration, présentée par Jean-Louis Baffier, directeur avant-ventes Europe du Sud de Salesforce.com, on voit le fil Chatter intégré à l'application de gestion des ventes.

Windows Phone 7 totalise 11 500 applications en un an

Un an après avoir montré pour la première fois la plateforme Windows Phone, à MIX10, et annoncé que les outils de développement étaient gratuits, Microsoft fait un petit bilan en quelques chiffres. C'est le responsable de l'équipe Windows Phone 7 de Microsoft, Brandon Watson (en photo), qui l'a publié hier. Il annonce en douze mois un million et demi de téléchargement des outils de développement pour l'environnement mobile, constitués de Visual Studio Express et Expression Blend 4 pour Windows Phone. Pour autant, cela ne constitue pas, évidemment, un nombre équivalent de développeurs. Ceux-ci sont évalués à 36 000 par l'éditeur qui prend ici en considération les membres de sa communauté AppHub évoluant autour de Windows Phone et Xbox 360.

Quant au volume d'applications, Microsoft l'évalue à 11 500. Brandon Watson promet ici que l'éditeur se concentre sur la qualité et non sur la quantité et que ce nombre n'a pas été artificiellement gonflé, par exemple par l'ajout de la catégorie « fonds d'écran » [wallpapers] ou encore par le dédoublement d'applications proposées en plusieurs langues.

« C'est bien d'avoir une plateforme remplie d'applications, mais la majorité des développeurs auxquels nous parlons veulent gagner de l'argent », reconnaît Brandon Watson. Selon lui, 7 500 de ces applications sont payantes, tandis que 1 100 d'entre elles génèrent des revenus aux développeurs par le biais de la publicité. Ils seraient nombreux, selon le collaborateur de Microsoft, à attendre plus de revenus de la plateforme de Microsoft que de celles des concurrents, « malgré le fait que nous ne pouvons pas encore déterminer précisément le nombre de terminaux qui seront vendus ». Ces derniers ne sont commercialisés que depuis quatre mois.

44% des applications payantes peuvent être essayées

Toujours selon Brandon Watson, les clients téléchargent en moyenne douze applications par mois. Il donne aussi le temps moyen de certification d'une application pour le développeur : 1,8 jour, selon lui. Que l'on obtienne son laisser-passer ou que l'on échoue, une répons est donnée en quelques jours, et pas au bout de plusieurs semaines ou mois. 62% des logiciels obtiennent leur certification dès leur première soumission. « Lorsque l'on fournit aux développeurs des indications claires sur ce que l'on attend d'eux et de leur application, on peut s'attendre à ce que ce processus soit rapide », justifie le directeur de Windows Phone.

Sur l'ensemble des applications payantes de la place de marché, 44% dispose d'une version d'essai, les développeurs s'appuyant sur l'API Trial. On propose aux acheteurs d'essayer avant d'acheter. Un pourcentage est particulièrement mis en avant par Microsoft : celui des développeurs enregistrés qui ont publié. Ils sont 40% de l'ensemble à avoir déjà livré une application ou un jeu. « Bon, 60% n'ont pas encore publié », reconnait Brandon Watson, mais jugeant cela particulièrement enthousiasmant si l'on considère la production que l'on peut s'attendre à voir arriver. Encourageant, le responsable de Windows Phone 7 livre un dernier chiffre. Il suffit d'une seule idée pour se lancer dans la construction d'une application qui pourrait toucher des millions de personnes ou simplement... quelques amis.

Illustration : Brandon Watson, responsable de l'équipe Windows Phone 7 (source : Microsoft)

Android Market : Google lance son service de paiement In-App pour la vente de contenu

Ces derniers peuvent ainsi vendre une grande variété de contenus, des fichiers multimédias ou des photos, mais aussi du contenu virtuel pour leurs applications, comme des mises à jours, des niveaux de jeu ou des options additionnelles type add-ons. Les utilisateurs peuvent effecteur leur paiement selon les modalités actuelles. Google prélève 30% sur ce type de vente, soit l'équivalent des frais appliqués pour les applications.

Selon un document publié sur le site des développeurs Android, le SDK intègre maintenant un exemple qui montre aux développeurs comment intégrer ce mode de facturation dans leurs applications. L'Android Market est considéré par beaucoup comme le maillon faible de l'écosystème Android. Il a d'ailleurs laissé un espace à la concurrence, incitant Amazon à lancer son propre Appstore pour vendre des applications Android.

Un enrichissement progressif de l'offre Android Market

Mais depuis les six derniers mois, Google s'emploie à rendre le marché plus concurrentiel, et à améliorer l'expérience aussi bien des développeurs que des utilisateurs sur sa plate-forme. Google a, par exemple, élargi le nombre de pays à partir desquels on peut acheter et payer les applications. L'entreprise a également mis à jour son client Market, la version navigateur de sa boutique, et lance aujourd'hui son service In-App Billing. « Chaque amélioration constitue une étape supplémentaire dans la bonne direction et nous avons vraiment l'intention d'en tirer profit, » a déclaré Eric Wijngaard, l'auteur de l'outil de retouche photo PicSay. Grâce au service de facturation intégré à l'application, Shinycore, l'entreprise de Eric Wijngaard, pourra vendre des filtres spéciaux, des packs de sticker et des thèmes aux utilisateurs de PicSay qui souhaitent disposer de plus de fonctionnalités pour l'application.

Selon Paolo Pescatore, analyste chez CCS Insight, « tous les concurrents se positionnent par rapport à l'App Store, et à l'offre de la boutique en ligne d'Apple, notamment le paiement in-app, devenu une condition préalable pour tous les autres. » En outre, « davantage de développeurs se tournent vers un modèle économique dans lequel l'application est gratuite, et où ils gagnent de l'argent en vendant du contenu pour leur application, » a-t-il ajouté. Reste que, selon Eric Wijngaard, Google a encore du travail à faire pour améliorer sa plate-forme. « L'entreprise doit notamment travailler sur l'expérience d'achat en élargissant ces méthodes de paiement pour rendre son service accessible à plus de personnes à travers le monde. » Pour Paolo Pescatore, « pour Google, la prochaine étape logique serait d'étendre le paiement sur facture opérateur ou operator billing à plus de pays et d'opérateurs, » estime-t-il.

(...)

| < Les 10 documents précédents | Les 10 documents suivants > |